【基礎理論類】二等獎:大摻量固廢復合膠凝材料及其與骨料界面性能提升機理和調控

2024年度中國混凝土與水泥制品協會混凝土科學技術獎已經開始申報,歡迎業內企事業單位及從業人員,持續關注協會官方公眾號【混凝土科技獎】的相關信息。

混凝土科學技術獎?基礎理論類

項目展示

二等獎項目

大摻量固廢復合膠凝材料及其與骨料界面性能提升機理和調控

主要完成單位:深圳大學、香港理工大學、中國礦業大學(北京)

主要完成人:楊淑慶、鄭大鵬、潘智生、王棟民、馮煒、崔宏志、陳水兵

項目概況

傳統的高能耗、高碳排放的混凝土行業需加快低碳轉型和高質量發展,固廢混凝土的應用基礎研究及推廣應用意義重大且迫切。活性組分的溶解和水化產物生長以及界面微結構的演化機理是固廢混凝土創新性研究的重要方向。固廢混凝土研究初期多針對單組分固廢摻合料水化產物性能探索與分析,活性礦物的溶解過程難以表征且活性激發機理不明,固廢混凝土復合膠凝材料及骨料之間多尺度界面微觀結構的形成與演化機制不清。完成人團隊以實現固廢混凝土材料“自下而上”的跨尺度性能設計與精準調控為目標,開展了“大摻量固廢復合膠凝材料及其與骨料界面性能提升機理和調控”研究工作,形成了“固廢混凝土工作性及水化機理—界面微結構特性—界面過渡區堿硅酸反應原位評價方法”的系統性研究成果。

主要創新點

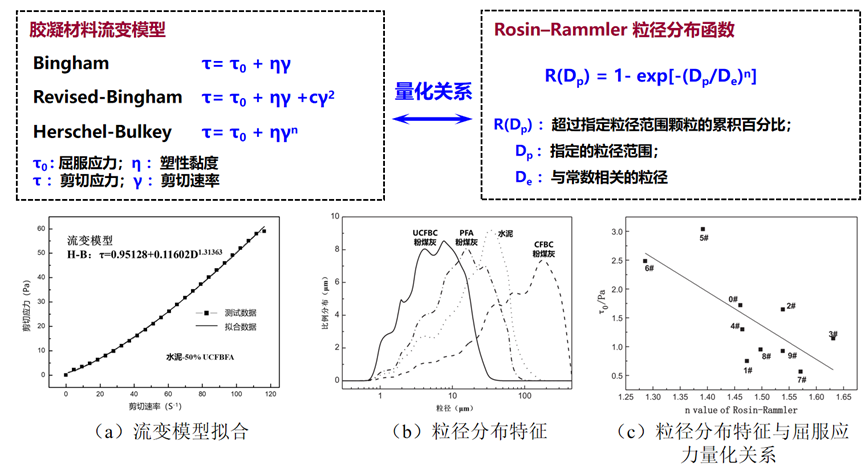

固廢混凝土活性礦物溶解過程難以表征且活性激發機理不明,闡明固廢復合膠凝材料性能優化機制是實現固廢在混凝土中大規模應用的基礎。完成人團隊探明了不同種類固廢摻量、粒徑分布和表面特性對復合膠凝材料需水性、屈服應力、塑性黏度的影響規律,提出了基于粒徑分布的固廢膠凝材料流變模型;建立了物理活化程度與固廢中[SiO4]及[AlO6]等無定形相聚合度及溶解率的量化關系,有效提升了固廢膠凝材料的活性因子;從納米尺度闡明了固體廢棄物中活性組分對復合膠凝材料水化產物及宏觀性能的影響機理,為大宗固廢膠凝材料混凝土性能調控及界面適配奠定了基礎。

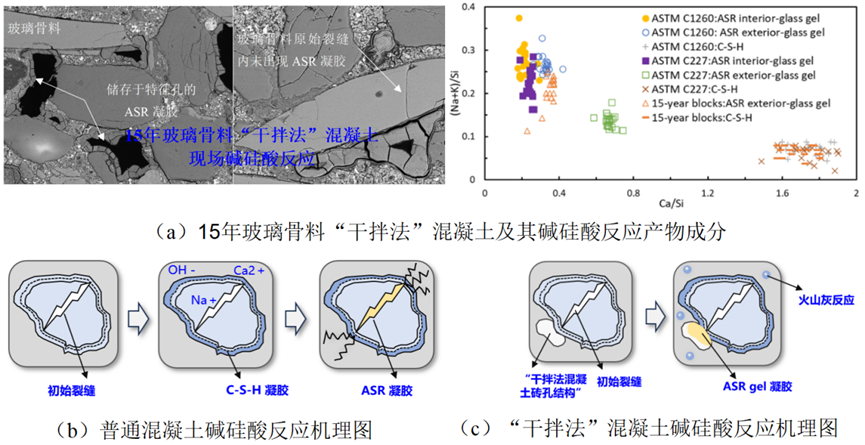

復合固廢膠凝材料組分、活性、粒徑各異且各固廢組分及其與固廢骨料多尺度界面結構特性不明,明確水化過程中復合膠凝材料界面及膠凝材料—骨料多尺度界面微結構的形成與優化機理是固廢混凝土性能調控的核心。完成人團隊基于表面改性的鋼渣—硅灰復合粉磨制備新工藝,提出了制備不同活性固廢顆粒包裹結構的復合固廢礦物摻合料的創新方法,提升了鋼渣顆粒與水化硅酸鈣凝膠界面的黏結性;建立了水灰比與固廢膠凝材料反應程度的量化關系,明確了大摻量固廢膠凝材料的微骨料和火山灰雙重效應理論對界面微觀結構的優化機制,為大摻量固廢膠凝材料界面微結構優化設計提供了理論依據。

孔結構設計及固廢膠凝材料協同抵御堿硅酸反應機理

重要科學發現

1.建立了基于粒徑分布的固廢膠凝材料流變模型,闡明了大摻量固廢膠凝材料體系性能演化機制。

完成單位簡介

深圳大學于1983年經中華人民共和國國務院批準創辦,是由廣東省主管、深圳市人民政府主辦的綜合性大學。學校以“特區大學、窗口大學、實驗大學”為辦學特色,入選廣東省高水平大學重點建設高校、國家級人才培養模式創新實驗區、全國文明校園、全國首批深化創新創業教育改革示范高校。深圳大學土木與交通工程學院源于1984年由清華大學對口援建的結構與市政工程系。學院通過參與重組已有“深地工程智能建造與健康運維全國重點實驗室”“極端環境巖土和隧道工程智能建養全國重點實驗室”和“極端環境綠色長壽道路工程全國重點實驗室”等3個全國重點實驗室。建有濱海城市韌性基礎設施教育部重點實驗室、廣東省濱海土木工程耐久性重點實驗室、廣東省深地科學與地熱能開發利用重點實驗室、自然資源部大灣區地理環境監測重點實驗室、廣東省土木工程實驗教學中心等五個部、省級教學科研平臺。近五年來,學院教師主持承擔的國家級縱向項目超過100余項,包括國家自然科學基金重大項目、國家杰出青年科學基金、國家優秀青年科學基金、國家自然科學基金重大國際合作項目、國家自然科學基金重點項目、科技部國家重點研發計劃項目、科技部(中日)國際科技合作項目等。

香港理工大學是香港歷史最悠久的高等學府之一,可追溯至成立于1937年的香港官立高級工業學院,是香港第一所由政府資助、提供工科教育的院校;1947年更名為香港工業專門學院;1972年成立香港理工學院;1994年,香港法例《香港理工大學條例》正式生效,學校更名為香港理工大學。香港理工大學(理大)秉承校訓「開物成務,勵學利民」的精神,矢志成為一所創新型世界級大學,并以肩負社會重任為宗旨。理大為學生提供優質的全面教育,致力培育具良好國民意識、全球視野與社會責任感的「明日領袖」;同時推動具影響力的創新與跨學科研究,以應對全球最迫切的挑戰。知識轉移與創業文化亦是理大的基石,大學著重研以致用——將所研發的科技轉化為實際應用。理大追求卓越,努力不懈,深得國際認可,持續位居全球百強學府之列。理大將繼續以其雄厚根基,與各界策略伙伴合作,力求造福香港、國家乃至全球。

查看申報通知請點擊:關于申報和推薦2024年度中國混凝土與水泥制品協會混凝土科學技術獎的通知

中國混凝土與水泥制品協會網站版權聲明:

① 凡本網注明來源:中國混凝土與水泥制品協會、CCPA、CCPA各部門以及各分支機構的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為本站獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用前必須經本網站同意并注明"來源:"中國混凝土與水泥制品協會(CCPA)"方可進行轉載使用,違反者本網將依法追究其法律責任。

②本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。 其他媒體、網站或個人從本網轉載使用的,請注明原文來源地址。如若產生糾紛,本網不承擔其法律責任。

③ 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。

您可能感興趣的文章

更多>>- 【科技進步類】二等獎:裝配式橋梁橋面板及防水體系耐久性提升技術研究2024-07-26

- 【科技進步類】二等獎:彩色清水混凝土性能精準調控及生產應用關鍵技術研究2024-09-03

- 【標準創新類】二等獎:超高性能混凝土(UHPC)外墻板2024-09-12

- 【技術革新類】三等獎項目:高流態改性地聚物地基注漿加固關鍵技術研究與應用2024-10-15

- 【技術革新類】三等獎項目:基于攪拌機電流信號的混凝土拌合過程實時檢測系統2024-10-17

- 【技術革新類】三等獎項目:預拌廠原材料進場檢測與質量控制智慧系統開發與應用2024-10-31